進学アドバイザー尾方の学校案内School Guide

学校見学でワクワクを見つけよう!

説明会や文化祭、体育祭などで学校を訪れることができることが、従来通りになりつつあります。

塾の先生としてお話を伺う学校訪問も、今春は昨年以上に数多くの学校に足を運ぶことができました。Let'sの受験生のニーズに応じた訪問が基本なので、「お久しぶり」の学校もあります。コロナ禍のブランクもありましたが、数年ぶりに訪問すると、以前と学校内の様子が変化したことがよくわかります。

わかりやすいところではICTを活用した教育活動の進化です。これに関しては、総合選抜型をはじめとした大学入試の出題の変化とも合わせて、興味深い新しい取り組みを行なっている中学高校もあり、別の機会に書かせていただくことにします。

ところで、保護者の皆さんは、私立中学校を訪問するときに、どんなことに気をつけてご覧になりますか?

もちろん、説明会での演者である学校長や広報担当の先生方がお話になる建学の精神やカリキュラム、大学進学実績なども大切です。特色のある部活や公立学校にはない学校施設を見学することも楽しいですよね。

しかしながら、学校という場に足を運ぶことの意義は、生徒と教員という人間の集団に漂う「空気感」を感じ取ることにもあると思います。

校内見学もできる説明会や学園祭・体育祭で学校を訪れるとしたら、私は次のようなところに注目します。

- 生徒たちの様子(授業や行事へ取り組む姿勢、挨拶など)

- 先生方の生徒たちへの接し方

- 学校施設(教室、廊下の広さ、体育館、特別教室、図書室など)

- 展示物

- 公共スペースの「清潔さ」(駐輪場、廊下など)

このうち、⑤の「清潔さ」は、学校生活での秩序が感じられるかということです。乱雑ではないことが大切かと思います。清掃に関していえば、業者が請け負っている学校もありますから、そこにいる生徒たちのようすをうかがえない場合もあります。きれいになっているかという見た目より、生徒たち自身に彼ら彼女らの生活秩序を守らせていることを感じ取れるかどうかをうかがいます。

④の展示物は、絵画・写真・書など、芸術分野の生徒作品です。一般的には授業でよくできた生徒の作品や部活の展示物の場合が多いので、「うちの子には関係が無いかも」とスルーされることも多いとは思うのですが、部活同様に「居場所の多様性」を感じさせるものの一つです。また、今年の学校訪問では、複数の学校において「芸術が理科教育に関わる」お話が伺えたので、別の機会に紹介させていただきます。

③の学校施設は、受験生である小学生が興味を持つものは何かと考えながら見ていきます。海城の理科棟や桐朋のプラネタリウム、穎明館の望遠鏡、恵泉のメディアセンターや大妻多摩の図書館などは、お子さんと一緒に見学するのも楽しいと思います。

最近では生徒たちの「ありのままの姿」を見せる学校が多くなったと感じています。

5〜6月に訪問した15校の授業見学でも、油断して寝ている子や私が教室に入ったとたんタブレットの画面を切り替える子が散見しました。寝てしまう子にはいろいろな理由がありそうですが、画面を切り替える彼ら彼女らの名誉のために付け加えると、たとえば国語の時間に数学や英語を『コソ勉』しているパターンが多いようです。youtubeやTikTokを見ている子は、今年はいなかったように思います。youtubeやTikTokに関して言えば、スマホを持っている小学校4〜6年の方が深刻ですね。私立中学では、中学生のスマホ使用を禁じる学校、もしくは携帯することは許可しても、学校では電源を切って預けることを義務付ける学校が多いように思います。中学生の段階では自制できない子が多いからという理由をあげる学校が多い一方で、自制できる高校生にはBYODの一環として自由に使わせている学校も目立ちます。

誤解がないように補足しますが、たとえ少数でも「目立つ子」には目が行きがちで、「粗」として見えてしまうこともあるものです。でも、大多数の子はきちんと授業に参加し、活発に過ごしています。

外部の訪問者が来たときだけ、教員の管理で体裁を整えても、SNSなどでその実態が発信されてしまうこともあるかもしれません。

しかし、「魅力ある学校」の生徒たちの様子が朗らかなのは、そんな消極的な理由ではなく、大多数の生徒が「外部から見られることで自分のあり方を承認してもらう」という喜びや誇りを感じているからであるように思います。

たとえば、挨拶。男女問わず、思春期には、外来者に挨拶することはややハードルが高いものです。大人に強制されると、反発心さえ湧き出てしまう。でも、そんなものを軽々と飛び越え、自分が大好きな場所に来た外部の大人に朗らかに対応できる子どもたちが多数いる学校が、少なからずあります。礼儀正しく躾をされているというよりは、生徒自身の「自己肯定感の表れとしての挨拶」という感じです。羽毛田は、カリタス女子中を訪れたときに同様の印象を持ったと話していました。

生徒自身が前向きに学校生活を送る後ろに、心を尽くしている先生方が存在することは言うに及びませんよね。そこには、どんな「仕掛け」があるのでしょうか。

一昔前は、学校はクローズドな世界でした。

しかし、今、特に進学実績が向上している学校ほど「開かれた場所」になりつつあります。

「開かれた場所」とは、「いつでも学校の様子が見られる」という側面だけではなく、「生徒と外部の交流がある」「学校を超えて、生徒が活躍の場を広げる」などの意味もあります。

在校生のみならず、受験生の保護者でも事前に連絡をすれば、学校内を見学できる学校があります。もちろん広報戦略の一つでもあるのですが、見学者が多くなることで、見られる生徒自身の誇りが醸成されている効果もあります。東京都市大付属のように、学校公開行事に中学生が来客(受験生や保護者)を校内案内をする取り組みをする学校もあります。メタ認知(自分を外部から見て客観的に捉える心の働き)が発達する年齢にふさわしい「仕掛け」といえます。

一歩進んで、日本女子大附属や大妻多摩のように、生徒が立案したプランで保護者向けの学校説明会を行う学校も増えました。自分が大好きなこの場所を多くの人に知ってほしいという生徒の気持ちがストレートに伝わってきます。また、生徒たちが学校紹介動画を作成するケースも散見します。内容、アングル、音響効果からナレーションまで、大人には思いつかないセンスが光ります。特に、晃華、神奈川大学附属などは毎年レベルが上がっているように思います。日大三の放送部(部活)の制作した動画にはドローンによる空撮映像が挿入されているのですが、それを企画し、予算を校長や理事会に交渉して獲得したというところまで生徒が行ったと広報の先生はおっしゃっていました。

この他にも、体育祭や文化祭などの行事の運営は生徒が行い、教員は後方から支援するという、生徒の自主性を尊重する機運はこの20年間でかなり高まったように思います。

さらに、ただ運営するだけでなく、パンフレットに地元の企業や商店の広告を載せることで広告料を行事の予算として獲得する、そのような「営業活動」を生徒自身に取り組ませている聖光学院のような学校もあります。今春の東大合格者数が全国的に注目を集めている洗足は、十数年前から「他流試合」という名称で、模擬国連をはじめとした他校との交流や社会課題に取り組むことを前提とした学校外での活動と学びを進めていました。地域との交流での学びといえば、桜美林中では、生徒が「他の人にも読んでほしい」と願う本を選んで、地域の書店と協力し、店頭に並べるポップアップを作成するという取り組みを行ったこともありましたね。この「魂のPOPフェア」は、その後(2024年)、鶴川駅前の図書館へ場所を変え、大好評だったようです。

自分たちの活動が評価されていると感じて、正しいプライドと自己肯定感が高まる場所。子どもたちの「それぞれの自己肯定感」が高まる場所を見つける手助けをしている先生方の活動。一回きりの訪問ではわからないこともありますが、気になる学校は複数回訪れることで、「気になる」が「我が子にこういった経験をさせてあげたい」という「実感」に変わることがあります。まずは、保護者の方々がワクワクするようなものを見つけてくださいね。

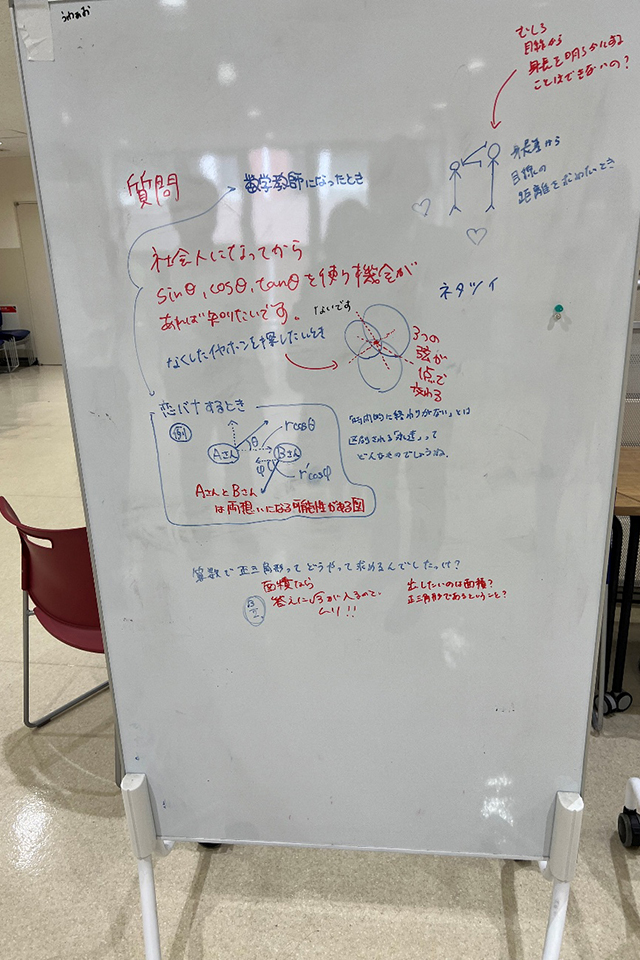

最後に、おまけの写真です。女子校は基本的に校内での写真撮影はNGですが、お願いして特別に許可をいただきました。自習スペースの近くに置かれた生徒の質問を自由に書き込めるホワイトボードです。先生が返事を書かれていますね。

去年(2024年)の写真です。今年の訪問では、「文系のみんなも挑戦してみよう!」と逆に先生の方から上智大学の問題を出されていました。

3分の1が文系、3分の2が理系に進学するという吉祥女子での一枚です。数学を好きにさせようとする先生の熱意と遊び心、生徒と先生の距離感が象徴されていますね。